| 5.お振の方 |

|

| 老木が木陰をなす自証院(富久町) |

新宿区市ヶ谷の富久町には自証院というお寺があり、境内の木々が都心の緑地として近隣の人々に愛されています。自証院の名は、徳川家光の側室であったお振(ふり)の方の法名に因みます。家光の息女で尾張徳川家に入輿した千代姫の発願により、姫の生母お振の方を祀る霊廟がこの寺に建てられたのは、慶安5年(1652)のこと。それから350有余年、霊廟は様々な遍歴を経て、長年の風雪に朽ち果てていました。近年、この霊廟が持つ江戸初期に特徴的な彫刻や彩色の価値が高く評価され、自証院から江戸東京たてもの園に移築されて、修築保存されています。

お振の方は家光の最初の側室でした。そして彼女は祖心の孫娘であったとされています。

お振の方の生い立ちは実に数奇でした。徳川歴代将軍の生母・正室・側室の出自 や経歴などを紹介した『以貴小伝』という書物には、お振の方についての記述があります。その内容は、次のとおりです。 や経歴などを紹介した『以貴小伝』という書物には、お振の方についての記述があります。その内容は、次のとおりです。

| お振の方の父は岡吉右衛門といい、祖父の名は岡半兵衛重政といった、また、重政の兄は岡左内といって蒲生氏郷に仕え、世に知られたツワモノだった。別名を岡越後といった。お振の方の母はおたあといった。おたあの母は祖心という。祖心は町野幸和と夫婦となり、生んだ娘をおたあといった。おたあは岡吉右衛門の妻となった。そして自証院殿を生んだ。 |

などと書かれています。

会津藩士町野幸和と再婚した祖心は、「おたあ」という娘を生んでいたというのです。その「おたあ」が長じて、お振を生んだというわけですね。

少々解説を加えるならば、岡左内(越後)は蒲生氏郷の家臣の中でも猛将と恐れられた人物で、一時は越後の上杉景勝に仕えたことがあり、『天地人』のあの直江兼続とも昵懇でした。商売上手でコツコツと貯金するのが趣味という一面もあったとか。また、熱烈なキリシタン信者で、彼が猪苗代城主時代には猪苗代湖畔に教会を建て、領民のほとんどをキリシタン信仰に導いたほどでした。しかし、キリシタン弾圧の時代に命果てたと伝えられています。

弟の岡重政は会津藩主蒲生秀行の側近で仕置奉行を務めたほどの重臣でした。慶長16年(1611)の会津地震で壊滅状態となった会津藩領の復旧に、重政が大きな働きを果たしたことは、今も会津の歴史に称えられています。しかし、秀行の死後は奥方の振姫(何の因果かこの奥方も同じ「振」という名でした)と藩政をめぐって激しく対立しました。徳川家康の娘であった振姫は、「蒲生家の騒動の元凶は重政にある」と家康に訴えました。そして慶長18年に駿府に呼び出された重政は、家康の判決によって死刑に処されたのです。

想像するに、左内の弟の重政もまたキリシタンで、それゆえに駿府にまで引き出されて処刑されたのではないでしょうか。前編でもお伝えした通り、蒲生氏郷は高山右近や牧村兵部とも親しいキリシタン大名で、二代目の秀行もキリシタンには好意的であり、蒲生家の家臣にはキリシタンが多かったのです。

キリシタン弾圧の嵐が吹き荒れるなか、祖心は悲運の孫娘お振を江戸に引取り、家光の側室候補として大奥に差し出しました。春日局は、男色にふける家光の気を引こうと、お振を男に化けさせて近づけたとも言い伝わっています。お振は家光の寵愛を受け、寛永14年(1637)に、家光にとって初めての実子、千代姫を生みました。奇しくも、島原の乱が勃発した年のことです。

寛永17年に、千代姫はわずか3歳で尾張徳川家へ嫁きました。千代姫の婚礼が如何に立派なものであったかは、名古屋市の徳川美術館所蔵「国宝 初音の調度」を見れば瞭然です。しかし、その婚礼から間もなく、お振は亡くなっています。

岡重政の妻は、石田三成の娘だったという説もあります。重政の兄左内が直江兼続と懇意であったことを思えば、重政と三成の娘との婚儀は決してあり得ぬ話ではありません。

関が原合戦で徳川家康に反逆の弓を引いた石田三成の血が、尾張徳川家の中に脈々と受け継がれていったとは、ふ〜む、これも「大奥の秘密」でありましょうか。

お振の例に見るように、将軍の側室とは、ときの有力者の娘の中から選ばれるのではありませんでした。

むしろ、衰退し権力との縁が絶たれた者や、何の地位も財産も持たぬ者の中から選ばれていたのです。それは、将軍と側室との間に生まれた子が成人したときに、側室の親族たちが権力を持ち幕政を乱さぬよう配慮したからでした。

|

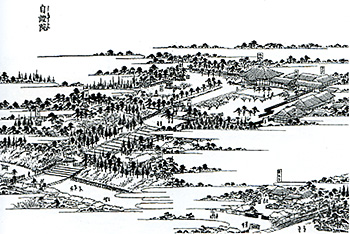

| 「江戸名所図絵」 より富久町の自証院 |

今日、自証院の境内に、お振を偲ばせるものは何も残っていません。しかし、霊廟を守り続けてきた老木たちは、今も往時のままに優しい木漏れ日を地上に落としています。 |

|

|